二一世紀の世界を拓く「日本の道」

―改憲に反対する六つの理由

藤岡 惇

武力行使の放棄を誓った憲法九条こそがアジア諸国に対して日本がおこなった謝罪だったのです。九条の放棄は、この謝罪を放棄することになります。(チャルマーズ・ジョンソン『映画日本国憲法』二〇〇五年より)

アフガンの「九つの軍閥が戦争をやっている中で、そこに割って入り、……約六万人の兵士から武器を回収してきました。……(憲法九条をもつ)日本が相手だからこそ、彼らは、警戒心を解いて武装解除を受けいれたのです。……武力を使わないで和平に導くという点で、憲法九条をもつ日本の存在は本当に大切です」

(元アフガン武装解除日本政府特別代表 伊勢崎賢治、二〇〇七年三月)

改憲をめぐる動き

二〇〇五年一〇月に自民党は新憲法草案を決定し、〇六年末には教育基本法が改悪された。さらに〇七年五月には憲法改正手続きを具体化する国民投票法案も成立した。このように改憲問題は、日本の針路を左右する焦眉の課題として浮上してきた。

さて、日本国憲法の九条の第一項は、「……国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」であり、第二項は、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」というものだ。憲法前文で謳うように、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」ので、「戦争の放棄」と「戦力の不保持」を決定したというわけである。

そのゆえ憲法九条というのは、平和のための日本の率先的な行動に誘われて、周辺諸国も「平和を愛し」「公正と信義」に基づいて行動するようになると想定して制定されたものといえる。この想定に反して、アメリカのように石油資源を獲得するために産油国を先制攻撃する大国が現れたり、北朝鮮のように、一般市民を拉致したり、日本列島の方向にミサイルを突然発射したり、核兵器を開発する国が現れてくると、憲法九条は「あまりに理想主義的で、現実にあわない」という批判が生まれるし、「軍隊を持てるように改憲したほうが安心できる」といった意見が台頭することになる。

自民党が決定した新憲法草案では、第一項は残すが、第二項は全文削除した上で「我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。……自衛軍は、……国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動……を行うことができる」という文章に変えられることになっている。

なぜこの段階で、改憲の動きが表面化してきたのだろうか。ミサイル防衛への参加や集団的自衛権の容認を日本に迫るアメリカの動きと改憲とは結びついているのか。九条改憲がおこなわれると、日本と東アジア諸国民にどのような影響が及んでくるのか。当初想定されていたように、北朝鮮や中国、アメリカ国民の「平和を愛する」気持ちや「公正と信義」を信頼してもよいのだろうか。憲法九条と類似した戦争放棄や戦力不保持の条項を世界各国の憲法、とりわけ東アジア諸国の憲法に広げていくことは可能か。どうすれば可能となるのか。このような一連の問題が浮かび上がってくる。

改憲反対の三つのグループ

他方、安倍政権の進めている現下の改憲運動に対しては、三つのタイプの反対論・慎重論を唱えるグループが存在している。

その第一は、東京裁判を否認し、アジア太平洋戦争(一九三一―四五年)が日本の侵略戦争であったとは認めない「日本会議」(会長・三好達 最高裁判所長官)などの右翼民族派の動向に警戒するグループだ。改憲が「靖国史観」(靖国神社が唱える一五年戦争の侵略性を否定する歴史観)を正当化したり、従軍慰安婦問題の犯罪性を否定するような方向に道を開いていくならば、このようなタイプの改憲には賛成できないと、このグループは考えている。この姿勢は、アメリカのブッシュ政権や東アジア諸国を含めて、かつて日本帝国と戦った旧連合国の間で共通したものであり、中国との経済協力を強めたいと考えている日本の国際派財界人の支持もうけるだろう。

第二は、日本を「外国で戦争する国にする」から九条改憲に反対するというタイプだ。自衛隊が「専守防衛」に徹する場合、当面はこれを容認する立場だといってもよい。

第三は、日本を「戦争する国にする」から改憲に反対だという立場(いわゆる「戦力自体の放棄派」)である。この立場は、政治的最左翼の支持を得ているだけのマイナーなグループではなく、広範な宗教者の賛同を集めているのが特徴である。

これら三つのグループの間に共闘が成立するならば、九条改憲は不可能となるだろう。それゆえ靖国史観派を中軸とする改憲派陣営は、これら三グループを分断しようとして死力を尽くしてくるだろう。靖国史観派が、自民党の新憲法草案の作成に際して九条の第一項にはあえて手を触れず、第二項の削除・修正と改憲規定の緩和に改憲の重点を絞ったのも、第一グループの取り込みを策したからであった(1)。とすれば、このような分断を逆に阻止し、ゆるやかなかたちであれ三グループ間の共闘関係を形作っていくには、どうしたらよいのだろうか。

これらの問題にアプローチしていく準備作業として、現下の情勢の下で九条改憲にふみきることが、なぜ危険なのか、なにゆえに憲法九条が「二一世紀の世界を拓くモデル」としての輝きを増しているといわれるのか。その論拠を、以下六点にまとめて説明していこうと思う。

1.靖国史観に基づく改憲だから

「政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示す記述は見当たらなかった」。 したがって従軍慰安婦の徴募にあたって、狭義の意味での強制があったとはいいがたい (衆議院の質問に対する政府答弁書から。二〇〇七年三月一七日、『中国新聞』二〇〇七年三月一七日付)

天皇制と日本国憲法

憲法九条というのは、天皇制軍国主義の「牙をぬく」ことで、天皇制存続の無害さを連合国側民衆に納得してもらうための「証文」だという性格をもっている。アジア太平洋戦争(一九三一~一九四五年)の侵略性・犯罪性を認めない軍国主義者に対してふたたび軍事力を与え、再武装を許したならば、彼らは「復讐の戦争」を準備し、ふたたび「侵略の牙」をむく恐れがある。天皇制を残そうとする場合、「武装させないから安心して欲しい」旨、連合国側、とりわけ東アジア民衆に公約しないかぎり、東アジア諸国は納得しなかったのであり、その国際公約の「証文」として作成されたのが憲法九条であった。

天皇一家を思想的に武装解除するために、連合国側は、そのほかにも多様な努力をおこなった。皇太子の家庭教師にバイニング夫人という絶対平和主義のクウェーカーを配したり、東条英機らを戦犯として起訴した日を天皇誕生日に、処刑した日を皇太子誕生日にセットしたのもその一環であった。

天皇父子の誕生パーティは、さだめし血の凍るような雰囲気でおこなわれたことであろう。

このアメリカの政策、とくにA級戦犯を裁いた東京裁判を肯定するか否定するかをめぐって、保守政界は二つの潮流に分裂してきた。肯定する潮流は、吉田茂を源流とし、親米であり、軽武装であり、国際派であった。もう一つは、戦前への復古志向の強い鳩山一郎・岸信介を源流としたアジア志向で自主防衛を重視するナショナリストの集団(当時は「党人派」と呼ばれた)である。昭和天皇から平成天皇にいたる天皇家の中枢は、占領軍との「黙契」を守り、基本的に前者のグループを支持するスタンスをとった。

鳩山一郎が政権を握ったとき、アメリカ支配層の意向に反してソ連との平和条約締結に突き進んだし、岸信介内閣が日米安全保障条約の改定に動いた背景の一つには、「軍事的な自主権」を回復したいという思惑があった。このような動きには、親米派やアメリカの諜報機関は神経をとがらせてきた。一九六〇年の第一次安保闘争が未曾有の盛り上がりを示し、岸内閣が退陣に追い込まれた背景には、東京裁判を否定する民族派潮流の影響力の拡大を阻止するために、吉田の流れを汲む親米派潮流が、左翼急進派の安保反対運動をけしかけたり、田中清玄や山口組の力も借りて水面下で支援したという事情があった。その結果、戦前復古型の岸政権は、経済重視の親米派に属する池田勇人政権に置き換えられることになる(副島隆彦『日本の秘密』弓立社、一九九九年、二三―二八、八三頁参照)。

岸信介の孫の安倍晋三は、後者の潮流の若手リーダーとして育てられてきた人物であり、戦後五〇周年の一九九五年六月に両院で議決した「戦争謝罪決議」に反対する議員集団のリーダーでもあった(『朝日新聞』二〇〇六年一〇月二六日付)。安倍内閣の一八名の大臣のうち一二人が、靖国史観を信奉する「日本会議国会議員懇談会」(平沼赳夫会長)のメンバーで占められている。麻生太郎外相は、北九州の炭鉱王と呼ばれた麻生鉱業の御曹司であるが、この会社こそ戦争中に大量の朝鮮人を動員し、奴隷のように使役した張本人であった。このような経緯があるだけに、「日本会議」など民族主義的右翼派の主導下で九条改憲に向えば、国際公約に反するとして世界中(アメリカ支配層を含む)から懸念を招き、日本の道義力(ソフトパワー)を損なっていくだろう。それだけでなく日本製品ボイコット運動の標的となり、日本企業が経済的損失をこうむるのも避けられないだろう。戦争を反省していない連中に、再び戦争を始める権利を与えてよいのか、というわけである。読売新聞の渡辺恒雄社主や『日本経済新聞』の社説は、アメリカ支配層の意向を敏感にキャッチして、靖国史観派主導の動きに警戒する論陣を張り出している。また昭和天皇がA級戦犯の靖国神社への合祀に反対していたという事実の発掘と報道に『日本経済新聞』がこれほど熱心であるのも、「靖国史観」派に対する親米派の懸念の強さを如実に示している。

2.私たちは「核の時代」に生きているから

核の時代の到来は、あらゆるものを変えてしまった――人間の思考様式を除いて。ここに危機の根源がある (A・アインシュタイン)

原爆投下の一九四五年八月六日をもって「核の時代」が始まった。国際連合憲章と日本国憲法とは、第一次世界大戦後の「戦争を違法化する運動」の産物である点では共通している。憲法九条の第一項が、国連憲章の規定をほぼ踏襲しているのはそのためだ。

ただし他方、憲法九条は、国連憲章にはない第二項(戦力保持の禁止)を含んでいる点で、さらにラディカルな地点に達している。この両者の違いを生み出した理由は何か。「核の時代」を体験したかどうかが大きく影響したように思われる。国連憲章は「核の時代」が始まる前の一九四五年六月二六日にサンフランシスコで調印されていた。これに対して日本国憲法のほうは、「核の時代」に入った後に、いわば被爆者の鮮血でもって書かれたのであった。

憲法九条の作成過程でもっとも重要な役割を果たしたのはマッカーサー将軍と幣原喜重郎首相であった。幣原首相は外交官出身で、一九二一年のワシントン軍縮会議や二八年の不戦条約の制定に携わった当事者であり、戦争違法化の国際的運動を熟知していた人物であった。他方、マッカーサー将軍は、自伝のなかで、不戦条約批准をめざす一九二八年のアメリカ史上最大のデモを目撃した記憶を語っており、また五一年五月五日のアメリカ上院での証言でこう述べている。「(戦争の禁止は)中途半端ではだめです。皆さんは核戦争の専門家としてそれを知るべきです」と。

この点は、一九四六年八月二四日の衆議院憲法改正委員会で芦田均委員長のおこなった演説によっても裏書することができる。「近代科学が原子爆弾を生んだ結果、……将来万一にも大国の間に戦争が開かれた場合には、人類の受ける惨禍は、測り知るべからざるものがある……我らが進んで戦争の否認を提唱するのは、一人過去の戦渦によって戦争の怨むべきことを痛感したという理由ばかりではなく、世界を文明の破壊から救わんとする理想に発することは言うまでもありません」と芦田委員長は述べている。

アメリカは一九五二年一一月に第二世代の核兵器たる水爆の開発に成功し、ソ連の側も五三年八月に水爆の開発に成功した。水爆の場合、核融合材料(トリチウムガス)の充填量を増やすことで、無限に爆発力を増大させることができる。このニュースに衝撃をうけたバートランド・ラッセルがアインシュタインとともに、「戦争が人類を滅ぼすか、人類が戦争を滅ぼすか以外の中間的な選択肢が消えつつある」という有名な声明を出したのはそのためである。

今日、拉致問題をめぐって日本人の間に北朝鮮への反発が強まっているが、戦争という手段で矛盾を解決することは、東北アジアでは絶対の禁じ手にすべきだ。なぜなら東アジアには、世界の原子炉総数(運転中のもの)の五分の一にあたる八九基もの原子炉が集中しているからだ。内訳をみると、日本では五四基の原子炉が運転中であり、韓国では二〇基、中国では九基、台湾では六基となっている(『朝日新聞』二〇〇五年六月一八日付)。チェルノブイリ級を上回る大型の原発が多いのが特徴だ。このような大型原発の密集地帯では、戦争は、紛争の解決に役立たないばかりか、核の破局を招くだけだというリアルな認識を日本人はもつべきだ。「核の時代」以前の常識に惑わされてはならない。

3.宇宙ベースの先制攻撃・侵略容認へと米軍の戦略が転換したから

暴力によって憎しみを抱えた者を殺すことはできても、憎しみをころすことはできない。

反対に、暴力は憎しみを増大させるだけだ。そして、その連鎖には終わりはない。(M・L・キング)

宇宙の軍事利用の拡大と段階

原爆誕生から一二年後の一九五七年にソ連が世界最初の人工衛星を打ち上げ、「宇宙時代」が始まった。「宇宙時代」に対応して、核兵器は第三世代の核弾頭に進化した。核弾頭とは、ミサイルの先端に装着できるように小型化・軽量化・低出力化された核爆弾のことである。これまでアメリカ政府は一兆ドル以上の公金を投入して宇宙産業を立ち上げてきた。打ち上げた衛星の三分の二は軍事・諜報衛星だったといわれる。

制海権、制空権以上に大切なのは、「制宇宙権」「制宇宙空間を独占的に支配できるという意味でのだ。宇宙権」というのは、核の覇権、サイバー空間の覇権と並んでアメリカが冷戦勝利の戦利品として手に入れた特別の遺産なのである。

宇宙の軍事利用(軍事化)には、その範囲と深まりに応じて、いくつかの段階がある。

偵察衛星・ミサイル発射探知衛星・軍事通信衛星などを宇宙空間に配置して情報収集の手段にしたり、大気圏外の低層をミサイルの飛行ルートとするといったレベルの宇宙利用が宇宙の軍事化の第一段階であった。

第二段階は、現ブッシュ政権のラムズフェルド国防長官などが主導した「軍事革命」にともなって現れてきた。冷戦の遺産たる宇宙空間とサイバー空間への圧倒的な支配力を背景に、兵器システムの「神経系統」を宇宙に移し、宇宙をベースにして各種兵器を統合的に運用しようとする段階だ。この段階の戦争を米軍は、「ネットワーク中心型戦争(Network Centric Warfare:以下NCW)と呼んでいる。

〇三年三月に米英軍が始めたイラクに対する侵略戦争は、宇宙ベースのNCWの威力をまざまざと見せつけた。米軍は、中東上空に大量の偵察衛星・通信衛星・早期警戒衛星を移動させ、戦略情報を握った上で、先制攻撃を開始した。すべての戦闘は、宇宙から統合的に指揮・調整され、戦果が評価された。爆弾とミサイルの六〇パーセントがGPS(測地)衛星によって精密誘導され、フセイン政権打倒に貢献した。

人間的安全保障へ

しかしイラクに対して米軍がしかけた宇宙ベースのNCW型の戦争は、結局はゲリラ戦・市街戦を招き、泥沼化してしまった。NCWはイラクの事物の破壊にはどんなに秀でていても、平和(健康な社会関係)の建設には無力であることが、しだいに明らかとなっていく。おまけにNCW型戦争は、たいへんな金食い虫であることも立証された。ミサイル防衛(MD)を推進し、宇宙の軍事化をすすめることが崩れぬ平和を構築していく道だという証拠を宇宙軍拡の推進者たちは示せなくなってきたのだ(藤岡惇「MDと宇宙軍拡」『世界』二〇〇七年四月号)。

北朝鮮による核開発の危機のなかで、米軍が北朝鮮の核施設を爆撃・破壊する作戦を実行するのではないかという観測が広がったことがある。北朝鮮の独裁政権は腐敗と崩壊の断末魔のもとにあるから、北朝鮮に侵攻したら、米軍を「解放軍」とみる北朝鮮国民の歓呼をうけて、破竹の進撃ができるはずだと語る向きもあるが、その根拠は希薄だ。むしろイラクの二の舞となる可能性が高いだろう。

〇五年五月に韓国社会世論研究所が七〇〇人を対象にした世論調査によると、「米国が韓国の同意なしに北朝鮮を爆撃したばあい、韓国民の四七・六%は北朝鮮側に立つと答え、米国側に立つとした三一・二%を上回った」(『日本経済新聞』二〇〇五年五月一三日付)。この同胞意識の高まりは若者になるほど顕著となる。同年八月の朝鮮日報による一六 ―二五歳の若年層を対象にした世論調査によると、アメリカと北朝鮮とが戦争した場合、北朝鮮に味方するとの回答が六五・九パーセントに達し、アメリカ側につくとした二八・一パーセントを大きく上回った(『朝日新聞』二〇〇五年八月一六日付)。

自爆テロといった形による攻撃には、ミサイル防衛という方式では対処できないし、飢餓や貧困、エイズのような疾病、地球温暖化、環境劣化と水不足に起因するテロ事件や内乱など、従来型の軍事力では解決できない質の紛争が、今後増えてくるだろう。このような問題の克服こそが、平和の国際秩序を作る上での核心的課題となってきた。侵略戦争や先制攻撃を厳禁する国連憲章の規定を再生させることは焦眉の課題だが、その上で安全保障の重点を軍事的安全保障から人間的安全保障、さらには民衆による民衆の安全保障に移していく上で、憲法九条は先駆者的な役割を果たすことができるに相違ない。日本は、憲法九条の指し示すこのような質の国際貢献に全力を尽くし、世界中に「心の通い合う友人」を作っていく必要がある。

4.脱冷戦・軽武装が東アジア経済の発展の源泉だったから

同種の製品を作っている二つの企業があるとする。A社は、治安のよい地域で操業しているため、生産のために一〇〇人の労働者を雇うほかに、丸腰のガードマンを一人雇うだけでよい。これにたいして治安の悪い地域で操業しているB社のばあい、一〇〇人の労働者のほかに、五〇人の武装ガードマンを雇わなければならないとする。ガードマンの雇用というのは、軍事支出と同様に非生産的な支出なので、他の条件が同じならば、B社はコストアップに苦しみ、A社に敗北していくであろう。(2)

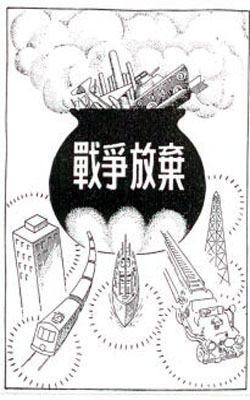

図 脱軍事が経済繁栄の道 出典:文部省『あたらしい憲法のはなし』から。

日本経済の発展と平和主義

戦争に勝てば、領土を拡張できたり、「帝国主義」賠償金を取り立てたりできた古典的の時代は終わった。戦後の国連システムの時代になると、「帝国主義的な行動」が禁止された結果、軍備拡張に資金を投入しても生産コストがアップするだけで、経済競争力を弱める結果となっていった。私は、比良山の麓で家庭菜園を開いているが、山が荒れた結果、猿や猪が来襲してくる。野菜畑の周囲に電気の流れる柵を作って自衛すると、莫大な資金がかかり、生産コストは高くなる。そのような自衛手段を講じる必要のない平地の畑との市場競争にさらされると、山麓の畑が負けていくのは当然のことだ。

憲法九条による軽武装、農地改革・民主化などの措置のおかげで、戦後の日本は、脱軍事という鮮明な特徴をもつ珍しいタイプの資本主義国となった。冷戦のなかで経済が疲弊・荒廃していった米ソ両国を尻目に、経済活動に精力を注ぐことができた日本が大きく成長していくのは当然であった。それに加えて憲法九条の存在は、日本企業を自国に受け入れても日本軍の侵攻を呼び込むことにならないという安心感を周辺諸国に広げ、日本企業のアジア展開を容易にする上での資産となってきた。憲法制定直後に文部省は『あたらしい憲法のはなし』という解説本を作成したが、そのなかに掲載された上の図が、日本経済のその後のダイナミックな発展の秘密を予告するものだった。

一九七〇年代に生じた米中和解、八〇年代以降に進んだ東アジアの冷戦構造の解体、中国経済の開放体制への移行は、東アジアと中国経済の経済的躍進の転機となった。躍進のカギとなったのは、日本の場合と同様に、軍事経済の民需中心経済へ転換、教育水準の高い低賃金労働者の大量の存在、彼らとアメリカ産の高度な技術力との巧みな結合だった。

軍事費の重い負荷

〇七年の元旦、日本』という政策提言を日本経済団体連合会が公にした。そのなかで「希『希望の国、望の国」に接近するには「新しい成長エンジンに点火する」ことが必要であり「イノベーション」の推進が大切となるので、「産官学の連携を推進し、宇宙開発分野など戦略分野へ資源を集中していく」べきだと論じている。経団連会長の御手洗冨士夫氏自身も、自著『強いニッポン』(朝日新書)のなかでこう書いている。「日本とアメリカでは一つ、決定的な違いがある。国家的な大プロジェクトの有無である。……『宇宙』と『軍事』という二大プロジェクトの基礎から生まれたハイテクだ。……そういう意味で、私は、アメリカがうらやましくてならない」と。

一九八〇年代の宇宙軍拡時代に米ソの経済に何がおこったのかを正確に認識すべきだ。当時、軍事用の宇宙機器には、核戦争のもとでもワークする特別な仕様(放射線の照射や核爆発への耐性を強めたり、敵の攻撃から逃げる移動能力など)が求められ、軍民分離の壁が宇宙産業を貫くようになった。その結果、軍事部門は貴重な資源を吸収するが、何も与えない「ブラックホール」のような状態となり、米ソの経済を荒廃させていった。

二〇年をへた今日、同じ誤りの轍(てつ) を踏んではならない。むしろ商業目的に徹することで、軍事重視のアメリカの半導体・コンピュータ産業を追い抜いてきた日本の半導体・パソコン業界躍進の教訓こそ学ぶべきであろう。宇宙の軍事化が進むと、科学探査衛星や商業衛星にも戦争仕様(さらには核戦争仕様)が求められ、コストアップの要因となるし、軍事機密の名のもとで研究成果の流通が制約され、科学の発展が妨げられることもおこるだろう。宇宙が戦場化すると大量の破片(デブリ)が発生するし、宇宙が放射能で汚染されたりすると、宇宙の科学的探査も観光旅行も不可能になってしまう。平和という環境があってこそ、宇宙開発の科学部門も商業部門も、ともに発展していくことができるのだ。

5.北朝鮮をベトナム型の道に誘導し、南北和解を達成することは可能だから

賢者は歴史に学ぶが、愚者は経験にしか学ばない (孔子)

知識よりも大切なものがある。それはイマジネーションの力だ (A・アインシュタイン)

〇六年一一月にアジア太平洋首脳会議がベトナムのハノイで開催された。ベトナム戦争終了後三〇年あまりをへてホーチミンの巨大な銅像の前で、アメリカのブッシュ大統領が演説している情景は印象的であった。北朝鮮の最高指導者の金正日自身が、自国の改革の着地点が中国の開放経済であり、ベトナムであることを隠していない。北朝鮮をベトナム型の道に誘導できるならば、北朝鮮の飢餓問題も緩和されるし、朝鮮戦争の再発を避けられる。朝鮮民族の南北和解の実現も難しくないであろう。

このような方向に北朝鮮が歩むことを望まず、妨害してきたのがアメリカであった。朝鮮戦争が一時休戦の状態に入って五五年もたつが、この間アメリカは、朝鮮戦争の終戦を宣言するのを一貫して拒否してきた。そのためアメリカと北朝鮮とは、法的には半世紀以上も戦争状態を継続したままなのである。

戦争状態のもとでは、国家というのは、敵国を打ち負かすために平時では考えられぬ戦術をとるものだ。たとえばアジア太平洋戦争の間、日本軍は占領下の中国や朝鮮半島から多数の労働力を拉致したし、中国大陸ではアヘンや麻薬の取引に手を染め、軍資金を調達した。経済かく乱と資金調達のために、重慶政府の紙幣を偽造し、重慶政権の支配地域にばらまく工作に手を染めたこともあった。

これと同様の行動を北朝鮮は、戦争状態にあるアメリカやその同盟国の日本に対してとってきたように思われる。このような戦時下のごとき行動を停止させるもっとも自然なやり方は、国際法上「戦時下である」状態に終止符をうつことだ。北朝鮮の長年の要求を容れてアメリカが戦争状態の終結を宣言することだろう。戦争状態を終結させた後には、北朝鮮に核兵器やミサイルを放棄させていくことは難しくないであろう。このような着地点というか落としどころを正確に見通した上で、外交交渉をおこなうべきだ。

6. 欧州やアセアンの先例に学び、日米軍事同盟の変質をはかることは可能だから

幾百万の人びとが囚われ、虐待をうけているという話を聞くと、私は打ちひしがれ、絶望感に襲われてしまう。 しかしそんな時でも美しい星空を見上げるならば、いつの日かきっと、正義が回復され、惨事は終わりを告げ、平和と安らぎのときが戻ってくると信じることができるのです (アンネ・フランク、一九四三年)

日本政府の果すべき外交的努力

ブッシュの世界支配戦略に追随する道を歩んでいくと、日本商品の経済ボイコット運動が展開される可能性がある。石油をユーロで購入する運動やアメリカ国債の購入ボイコットの運動もおこるだろうし、日本社会には深刻な不安が生まれるだろう。「もちろん国民は戦争を欲しない。しかし結局は国の指導者が政策を決定する。国民をその政策に引きずりこむのは、実に簡単なことだ。……国が攻撃されたと彼らに告げればいい。それでも戦争回避を主張する者たちには、愛国心がないと批判すれば良い。そして国を更なる危険にさらすこと、これだけで充分だ」というのは、ナチスの宣伝相のヘルマン・ゲーリングの言葉であるが、日本でも同様の心理作戦が実行され、「笑顔のファッシズム」の時代を迎えることになりかねない(森田ゆり著『子どもが出会う犯罪と暴力』NHK出版、三四頁)。

どうすれば、このような道を歩むのを拒否できるのか。まず第一に、日本政府は靖国史観とは手をきり、アジア太平洋戦争が日本の側の侵略戦争であったことを明確にする。その上で従軍慰安婦問題をめぐる真実を明らかにし、犠牲者には直接の個人補償にふみだすことだ。

第二に、戦後一人の戦死者も生み出さなかったという日本の誇りを明確にし、今後も「海外にけっして派兵をしない、海外で戦争をしない国」でありつづけるという姿勢を明確にする。

第三に、この二つの姿勢を明確にした後に、すべての東アジア諸国に対して「憲法九条第一項(国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄する、他国の領土まで侵しかねないような攻撃的な戦力は保持しない)と同様の軍事ドクトリンを貴国でも導入してほしい、また、九条第一項と同様の条文を憲法に書き加えてほしい」という提案を日本政府がおこなうことが望まれる。東アジア諸国の憲法に九条第一項と同様の条項を書き加える動きが広がるならば日本国憲法の前文で謳う「平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼する」という規定がリアリティを増すだろう。その上で日本政府は私たちは憲法九条を二項も含めて完全実施する立場を変えないと宣言すべきだ。核戦力、および中距離以上のミサイルは、純粋に防衛的という範囲を超えるので、すでに保有している国はこれを削減するよう要求するとともに、未保有の国は、今後も保有しないよう関係国に働きかける外交的努力をおこなうべきだ。

その上で第四に、憲法九条の世界化の状況をもにらみながら、安全保障のなかの軍事的性格を薄め、「人間の安全保障」の比重を段階的に高めていくべきだろう。

九条完全実施めざす移行プラン

護憲を標榜するユニークなカタログ雑誌『通販生活』発行人の斎藤駿さんは、この点にかかわって興味深い提案をおこなっている。すなわち自衛隊の実態にあわせて憲法九条を変えるのではなく、逆に憲法を変えないで自衛隊のほうを漸進的に変えていく、つまり自衛隊の軍事性をレベルダウンさせていく戦略をもつべきだという提案である。まず第一段階は、自衛隊を海外には出さない、紛争解決(3)の手段として自衛隊を使わない専守防衛の国であることを鮮明にする。その一つの指標は、領海の外に出る二〇キロ以上の射程の兵器は保有しないことだ。それだけで周辺諸国は一安心するだけでなく、自衛隊員とその家族自身も安心するであろう。「自衛隊が海外に出ていったら、銃後の妻子を守れるのか。むしろ銃後の日本の中で、スペイン・ロンドンでおこったようなテロの危険が高くなるだけだ」という宣伝は、効果的であろう。

その上で、憲法九条第二項が謳う「戦争をしない国」への移行という最終目標に接近する計画をわが日本は、明確にもつ必要がある。周辺国、アメリカの動向、国連を強化する改革の行方を注視しつつ、紛争解決のための非軍事的手段の比重を高め、自衛隊を、国境警備隊のようなものにレベルダウンしていく計画づくりが大切だ(斎藤駿「そろそろ、信念から戦略へ――説得力のつくり方」『軍縮問題資料』三〇一号、〇六年五月)。

世界第四位の軍事支出をおこなうまでに軍事支出が膨張した日本にあって、九条の完全実施をめざそうとすると、それなりに長期の移行プランが必要であろう。とはいえ憲法九条第二項の完全実施という最終目標を見失ってはならない。この目標こそが、「核の時代」のもとで人類が生き残っていくための「導きの星」だからだ。ちょうどアンネ・フランクが隠れ部屋から星空を見上げることで、生きる力を回復させたように。

日米安保体制の変質をめざす

在日米軍に基地を提供することを定めた日米安全保障条約を即時破棄すべきだという意見は、日本の世論調査が示すように今日では少数派の意見になってしまった。当面は、日米安保条約体制を維持したままでもおこなえる軍縮行動にとりくみつつ、九条二項の完全実現に向かうプランの策定にも着手していくべきであろう。

「朝鮮・韓国・日本」を含む地域を非核兵器(さらに可能ならば非ミサイル・専守防衛・非戦)地帯とする政策を追求する必要がある。(4)周知のように現行の日米安保条約の条文では、核兵器にはまったく触れられていない。日本がアメリカの「核の傘」に入るという規定もない。ただ日本政府が、政策的立場から「抑止力としてアメリカの核兵器に依存する」という政策をとっていることから生まれている事態であり、日本政府が政策転換しさえすれば、現行の安保条約を維持したままでも「核の傘」から離脱することは可能だ。「核の傘をもたない安保体制」、「専守防衛に徹する安保体制」というアイデアは、脱冷戦の時代には、実現可能性が十分にある。

EU(ヨーロッパ連合)がNATOという枠組みを残したままで、アメリカから自立した軍事政策をとれるように徐々に変化していった先例がある。アセアンがアメリカとの軍事同盟の枠からしだいに離れ、自主性を高めていった経緯も注目に値するし、韓国もまた、一国単位で同様の道をたどろうとしている。日本でも、このような漸進的方法を用いて日米安保体制の変質をはかることは可能ではないだろうか。

国連とも連携した国際的な市民外交の可能性

このような動きと符節をあわせて、平和創出のための代替奉仕として、自衛隊の一部を災害救助隊に転換するとともに、自衛隊予算をくみかえて、数万人規模の青年国際災害救助隊・人道支援隊を創設し、海外に派遣することで、まずは東アジア地域に「本当の友人」を作っていく努力をおこなうべきだ。非暴力直接抵抗で侵略軍に戦う「市民的防衛」の力量を形成していく方途も検討したい。その意味でも非暴力平和隊というNGOの仕事は貴重だ(君島東彦「NGOの平和構築が憲法の平和主義を具体化する」『論座』朝日新聞社、二〇〇四年一二月号、二三六頁以下)。国連は「武力紛争の予防のための地球的パートナーシップ」(GPPAC)づくりを呼びかけているが、その北東アジア版を形成すべく、北東アジア地域の市民団体間の交流も進み、市民外交が成果を生み出す時代が始まっている(川崎哲「GPPAC世界会議 九条平和主義の挑戦」『軍縮問題資料』二〇〇五年一一月号、七〇 七七三頁)。

また世界社会フォーラムの反戦フォーラムを母体にして、「世界から外国の軍事基地をなくす運動の世界的ネットワーク」が結成され、独自の集まりを二〇〇七年三月にエクアドルで開催した。(5)宇宙空間もふくめて世界から外国軍(その主力は米軍であるが)の基地をなくしていく、武器の貿易や供与を制限していく、軍事力は専守防衛に限定していく、大量殺戮兵器や残虐な兵器(たとえば対人地雷やクラスター爆弾など)を禁止していく、国際紛争の解決に当たって国際連合や地域的な国際組織の役割を強める、市民組織との連携を強化する等々、じつに多彩な運動が、全世界で粘り強く取り組まれている。

わが国でも〇八年の五月に、「九条世界会議」という大規模な国際イベントを開くという計画が進行していると聞く。戦争を放棄し、「武力によらずに平和を作ろう」とよびかけた憲法九条のアイデアを世界全体に広げていくチャンスだ。平和を愛する諸国民の「信義と能力」に信頼して、日本国憲法の生命力を守っていく運動が、戦争廃絶に向けた運動のバンガード(先導者)としての値打ちをいっそう輝かす時代となってきた。

注

(1)この点の詳細は、渡辺治「自民党新憲法草案の登場と改憲問題の新段階」『ポリティーク』一一号、旬報社、二〇〇六年三月、六七 ~一〇五頁。

(2)藤岡惇「軍縮の経済学」磯村早苗編『いま戦争を問う』法律文化社、二〇〇四年、二一四頁。

(3)この点の先駆的な提起は、児玉克哉ほか『新発想の防衛論 ――非攻撃的防衛の展開』大学教育出版、二〇〇一年。

(4)その一つの到達点は、梅林宏道、イ・サムソン『東北アジア非核地帯』NPO法人ピースデポ、二〇〇五年。

(5)この会議の経緯と成果については、川田忠明「貴重な成果をおさめた『外国軍事基地撤去国際大会』」『平和運動』第四四〇号、二〇〇七年五月号、一九 ~二七頁。山口響「この熱気を日本に持ち込めるか」『ピープルズ・プラン』第三八号、二〇〇七年春、一〇八 ~一二〇頁。